El miedo a la muerte siempre ha estado presente en la literatura y el cine de terror, pero hay uno más sutil y devastador: el miedo a que alguien querido regrese… y ya no sea la misma persona.

Ese es el corazón que late bajo El verano que Hikaru murió (The Summer Hikaru Died), el manga de Mokumokuren, publicado desde 2021 y recientemente adaptado al anime. Seguir leyendo

El otoño ha llegado y seguimos de manga corta. Más allá del cambio climático, no nos sorprende demasiado tener que llevar la chaqueta por la mañana y pasar calor por la tarde, porque lo que define al otoño no es su temperatura, sino su inestabilidad. El otoño es el puente entre el verano y el invierno, es un portal entre la luz y la oscuridad. Es, junto a la primavera, el mes del cambio. Seguir leyendo

Pocos números han cargado con tanto peso simbólico como el 13. Maldad, caos, traición, muerte… pero los que pocos saben es que también trae transformación, cambio y renacimiento. El 13 es el número que rompe el orden, el que desafía lo perfecto, el que se asocia con la desgracia y a la vez con el renacer de lo nuevo. A lo largo de los siglos, ha pasado de ser un simple número a convertirse en un símbolo universal del misterio y del temor humano frente a la mala suerte. Seguir leyendo

Este año, en Equilibria, la oscuridad llega con un número marcado por la superstición, la tragedia y la transformación: el 13.

Durante las próximas semanas, celebraremos nuestra Spooky Season 2025 homenajeando su misterio, su historia y su poder simbólico.

Todo lo que compartiremos —los artículos, los relatos, los poemas, los vídeos— girará en torno a este número maldito y fascinante.

Porque el 13 no solo representa la mala suerte. También habla de renacer, de romper el orden y de cruzar la frontera entre lo conocido y lo oculto.

Vídeo oficial de la Spooky Season 2025

Nota de Prensa

Una historia de fantasía oscura entre los Pirineos, la superstición y la Inquisición

Bilbao, 13 de mayo de 2024. — El Rincón, la más reciente novela de Eran Mineri, nos transporta a los Pirineos aragoneses del siglo XVII, en un tiempo marcado por la superstición, la caza de brujas y el fanatismo religioso. Esta obra de fantasía oscura con tintes de misterio y dark romance cautivó a miles de lectores en Wattpad y ahora llega en formato físico y digital a través de Amazon. Seguir leyendo

¡Cuenta atrás para el #LibroForumValencia!

Este sábado 5 de julio estaré en el Centro Comercial Gran Turia, de 15:30 a 21:00h, representando el stand de Equilibria.es y firmando mis libros como Gemma N. Escarp. Seguir leyendo

Ficha Técnica

Título: El susurrador

Autor: Donato Carrisi

Editorial: Duomo Ediciones

Colección: Los imperdibles

Año de publicación (original): 2009

Año de publicación (en español): 2010

Páginas: 432

Género: Thriller psicológico / Crimen / Misterio

Traductor: Maribel Campmany

ISBN: 9788492723215

Introducción

Antes de convertirse en novelista, Donato Carrisi trabajó como guionista de televisión y cine, una experiencia que se percibe en la estructura meticulosa y el ritmo visual de su narrativa. Con El susurrador (Il suggeritore, 2009), Carrisi debutó en el panorama literario con una historia que no solo lo catapultó al éxito internacional, sino que redefinió el thriller psicológico europeo. Ganadora del prestigioso Premio Bancarella en Italia, esta novela supuso el inicio de la saga de Mila Vásquez, una investigadora especializada en personas desaparecidas que ha dejado huella en miles de lectores. Aclamada por su tensión narrativa, su enfoque psicológico y su atmósfera inquietante, El susurrador marcó un antes y un después en la ficción criminal contemporánea.

Ser autor en lengua castellana dentro de los géneros especulativos no es solo sentarse a escribir. Detrás de cada libro hay mucho más: una carrera de fondo, una lucha silenciosa y constante por sostener una vocación que rara vez encuentra reconocimiento inmediato. Porque más que de inspiración o talento, esto va de resistencia.

Aunque hoy nos centraremos principalmente en la literatura fantástica, podríamos estar hablando también de ciencia ficción, terror o de cualquier otra variante afín, porque en muchos aspectos comparten el mismo destino: el de la invisibilidad editorial, la precariedad económica y una autoexigencia que rara vez se ve recompensada.

Y no, no es solo una realidad española. Al otro lado del charco, en países hispanohablantes como México, Argentina, Colombia o Chile, los autores se enfrentan a retos muy similares. El escenario cambia, sí, pero la lucha se parece demasiado. Es, en el fondo, un mal común que afecta a quienes escribimos en nuestra lengua.

Hoy queremos asomarnos a esta situación desde la trinchera, sin dramatismos. Solo con datos, experiencia y las preguntas incómodas que quizás todos deberíamos empezar a hacernos.

Nota de Prensa

Compartimos la nota de prensa oficial de Habitación 216, la nueva novela de terror psicológico publicada por la editorial Octubre Negro. En ella, el autor Emilio Durán nos invita a adentrarnos en una historia de duelo, locura y fuerzas oscuras ambientada en un inquietante bosque gallego.

Un debut literario potente que no dejará indiferentes a los amantes del suspense y el horror. Seguir leyendo

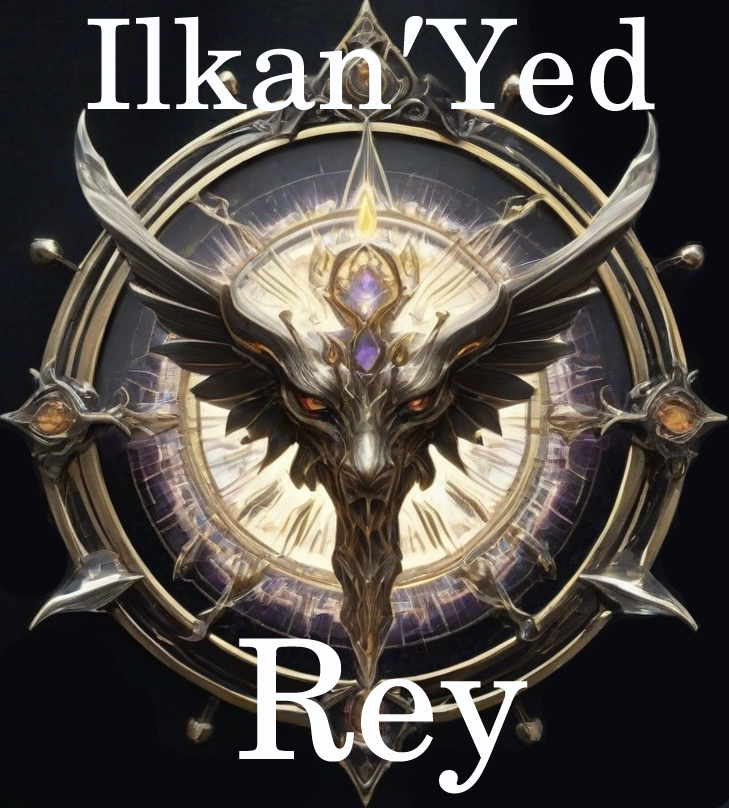

Nivel 14 – Rey Ilkan’Yed

Nivel 14 – Rey Ilkan’Yed Nivel 13 – Ministro de Guerra Kurle’Kyan

Nivel 13 – Ministro de Guerra Kurle’Kyan Nivel 12 – Tesorero Real Eshan’Akan

Nivel 12 – Tesorero Real Eshan’Akan Nivel 11 – Comandante de Dragones Al-Ekyal

Nivel 11 – Comandante de Dragones Al-Ekyal Nivel 10 – Comandante de la Guardia Real

Nivel 10 – Comandante de la Guardia Real Nivel 9 – Comandante de Infantería

Nivel 9 – Comandante de Infantería Nivel 8 – Comandante Naval

Nivel 8 – Comandante Naval Nivel 7 – Cuerpo de Meen (Guardia Real)

Nivel 7 – Cuerpo de Meen (Guardia Real) Nivel 6 – Ekkynandae (Dragones de Aire)

Nivel 6 – Ekkynandae (Dragones de Aire) Nivel 5 – Ekkynandae (Dragones de Tierra)

Nivel 5 – Ekkynandae (Dragones de Tierra) Nivel 4 – Ekkynandae (Dragones de Agua)

Nivel 4 – Ekkynandae (Dragones de Agua) Nivel 3 – Los Korps (Armada)

Nivel 3 – Los Korps (Armada) Nivel 2 – Los Korps (Caballería)

Nivel 2 – Los Korps (Caballería) Nivel 1 – Los Korps (Infatería)

Nivel 1 – Los Korps (Infatería)